LINE Today 專文報導:2024醫療科技展 從菌群健康到精準醫療 台大院長解密「腸道菌」與全身疾病都有關

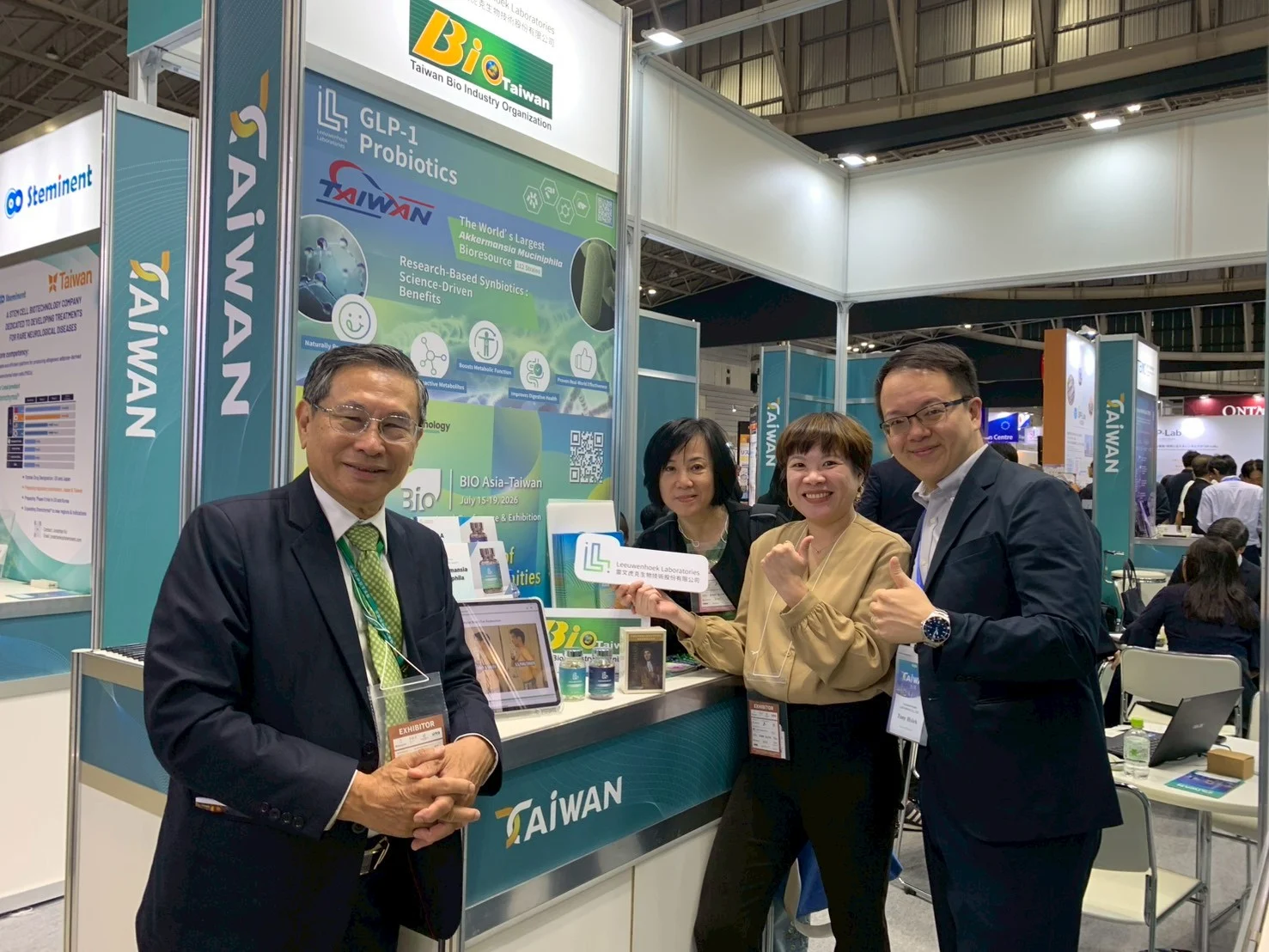

第8屆「台灣醫療科技展」於5日至8日在南港展覽館一館展出,今年聚焦十大醫療科技趨勢,吸引國內外專業醫界與經銷買家齊聚,除了精準醫療、AI與長照結合、展中也有提到外泌體等未來應用新趨勢。

雷文虎克精準健康6日舉辦《預防醫學新趨勢,精準健康腸在這》健康講座,特邀台大醫院院長吳明賢、雷文虎克執行長徐丞志、哈佛大學博士葉天忻、雷文虎克博士陳柔安等專家分享預防醫學新趨勢,深入探討腸道健康、代謝體科學與預防醫學等最新研究成果,為現代健康管理與未來醫學發展提供全新視角。

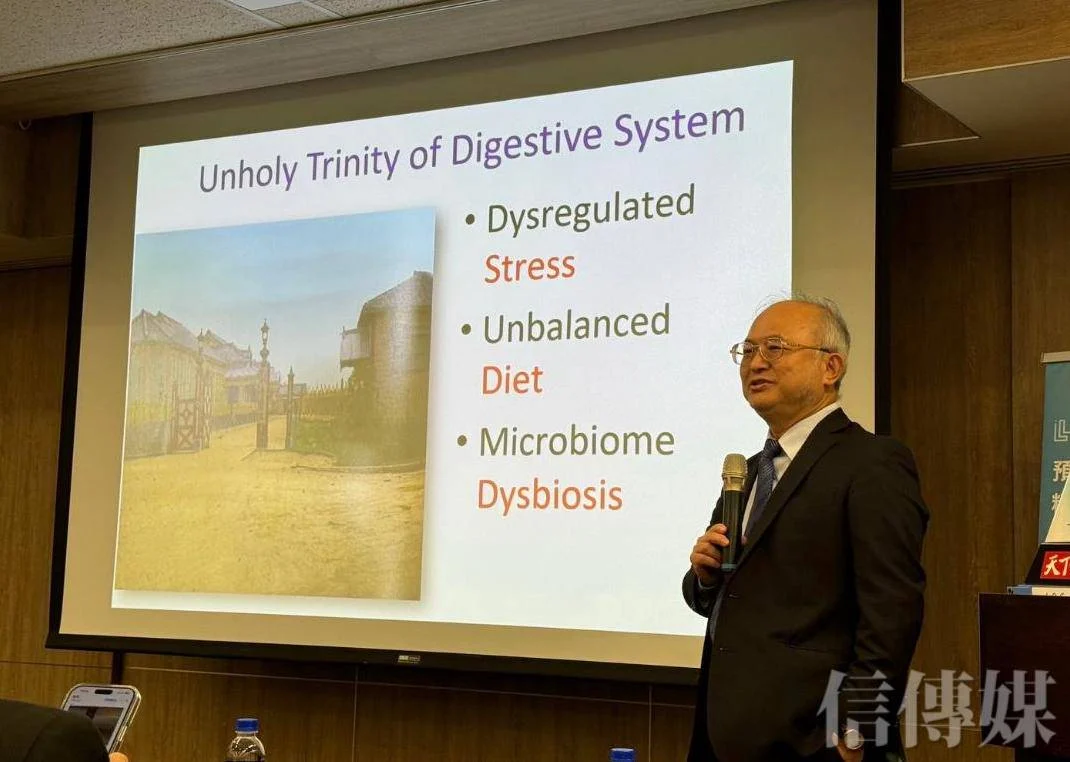

台大院長解密:腸道菌與人體健康息息相關

身為腸胃科醫師的吳明賢先強調,微生物與人體密不可分,不僅存在於腸道,還分布於皮膚和呼吸道。腸道中的微生物多達100兆,數量是人體細胞的10倍之多,其影響力超越先天基因,成為主導健康的「後天微生物體」,「你每天吃進去的東西,還有你的免疫力好不好,其實都跟這些細菌有關,人大致就是先天的基因體加上後天的微生物體組成的。」

吳明賢指出,壓力與飲食不均衡是導致疾病的主要原因,最終會破壞腸道菌群平衡。而腸道菌的建立始於出生,分娩方式、母乳餵養與飲食習慣對菌群有深遠影響,自然產與母乳餵養的孩子,腸道菌群更豐富、健康風險較低。「3歲是關鍵期,3歲以前使用抗生素可能導致日後肥胖等問題。」

吳明賢強調,腸道菌與多種疾病相關,例如心血管疾病和神經退化疾病。研究發現,吃紅肉的人中,約3成因腸道菌代謝肉鹼生成氧化三甲胺(TMAO),增加心血管疾病、腎病及中風風險,通過分析菌群,可預測哪些人適合攝取紅肉,甚至僅憑定量檢測便可得知。

此外,巴金森氏症的研究顯示,患者在出現神經症狀前10年常伴有頑固性便秘,原因是腸道神經系統的早期受損,因此「腦病腸治」是有其研究根據。而脂肪肝的成因也可能與腸道菌失衡有關,通過調整菌群可促進肝功能恢復。吳明賢強調,現代醫學不僅專注於基因定序,還開始深入研究菌群代謝與功能,無論是好菌還是壞菌,其作用機制需透過實驗驗證,未來腸道菌相關的個人化精準醫療也將在慢性病防治與健康管理中發揮更大作用。

透過精準檢測,解讀人體代謝訊號

「腸道可說是人類的第二個大腦,腸道菌會透過產生的代謝物影響人體健康,因此腸道健康、人就健康!」徐丞志聚焦於代謝體學的最新突破,說明如何透過精準檢測,解讀人體代謝訊號,找出影響壽命與健康的關鍵因素。

他也提到,透過質譜儀的分析,能對腸道菌代謝物解密更精準,並提出具體應用於生活中的相應策略,如許多運動員過量補充紅肉或蛋白質反而提高心血管疾病風險等,因此腸道健康的重要性值得國人更加關注。

葉天忻以「預防醫學最前線:預防失智,從營養和運動開始」分享,根據其臨床研究,補充足量蛋白質與多酚類食物對改善SCD(SubjectiveCognitiveDecline,主觀認知功能退化)狀況有顯著改善,因此吃對、吃健康非常關鍵。

另外,2025年台灣將正式邁入超高齡社會,國人對失智症預防與關注度也快速躍升,身為復健科醫師的葉天忻也鼓勵大家「多運動」來預防認知功能衰退,且越年輕開始運動效果越好,隨時開始動比完全不運動更好,因運動也會改善腸道菌叢,而好的腸道菌叢也能正向提升運動表現,結合個人化營養方案與適當的運動計畫,能顯著降低失智症風險,並為腦部健康提供全新保護機制。

完整報導:https://today.line.me/tw/v2/article/NvLjPZ8